碧波荡漾:探索生态文明下的水源保护与山林治理

在中国的传统文化中,“绿水青山”常被用来形容一种和谐的人与自然共存的美好景象。近年来,随着环保意识的提高,以及政府对环境保护工作的重视,这个词汇不仅成为了国家战略方针,也成为了一种生活方式。

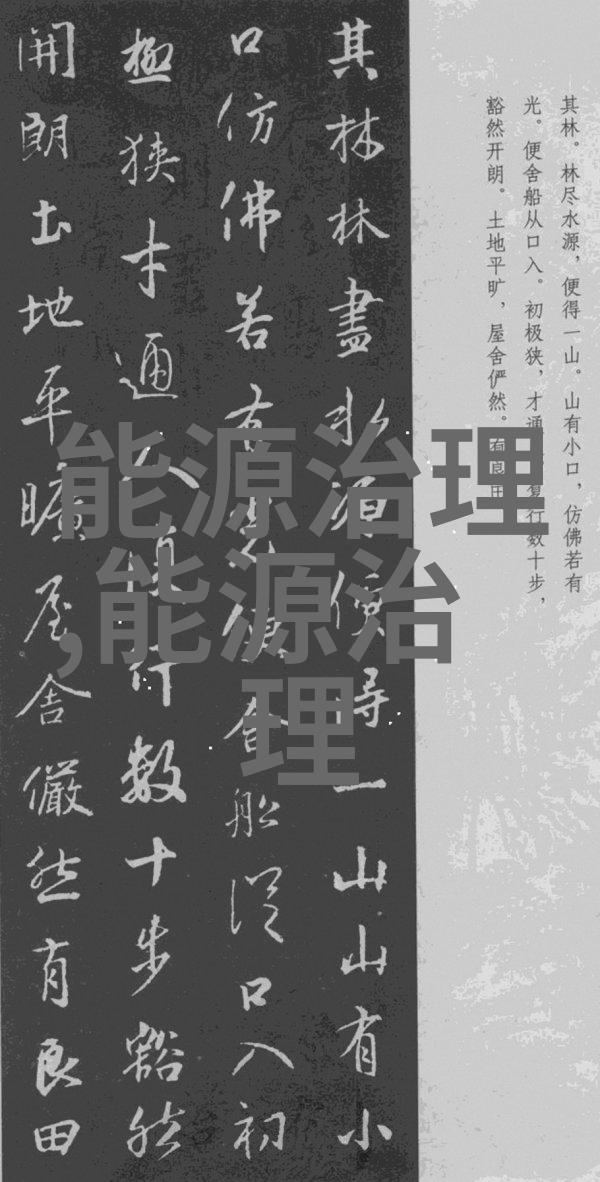

首先,我们要认识到“绿水青山”的重要性。在生态文明建设中,清洁水资源和良好的森林覆盖是关键。一个地区如果缺乏这两者的支持,那么其经济发展必将受到限制。例如,四川省的大渡河流域,以其丰富的生物多样性而闻名,是中国最大的淡水鱼类生产基地之一。大渡河流域实施了严格的环境保护措施,如禁限养殖、加强监管等,不断提升了河道质量,从而保障了当地居民及游客享受“绿水青山”的美好时光。

此外,作为生态文明的一部分,“绿色出行”也在推广之列。这意味着减少使用私家车,更倾向于骑自行车或乘坐公共交通工具。这不仅有助于减轻城市交通压力,还能降低温室气体排放,对环境造成积极影响。如上海市政府鼓励公众利用公共交通工具出行,并投资于建设高效且环保的地铁网络,使得市民能够更加便捷地享受城市生活,同时不牺牲自然资源。

然而,在追求经济增长和社会进步的过程中,我们不能忽视对自然资源过度开发带来的负面影响。“黑臭环渊”,即因工业污染导致河流变为黑色的现象,是我们必须面对的问题。此外,由於人类活动导致森林退化,也直接威胁到了生态系统平衡。在这些问题上,只有通过全社会共同努力,可以逐渐修复并维护我们的“绿水青山”。

总之,“绿水青山”不是一句空洞的话,而是一个承载着国家未来发展愿景和人民健康生活目标的事业。在实践中,要从小事做起,比如日常生活中的节能减排、参与社区植树造林等活动,每个人都可以为实现这一理想贡献自己的力量,让我们的子孙后代能够继续享受这片蓝天白云下清澈见底的小溪边上的漫步之乐。