生态环境修复技术:探索与实现

随着人类社会的发展,生态环境问题日益严重,已经成为全球性的挑战。生态环境修复技术作为一种重要的解决途径,近年来得到了广泛关注和研究。本文将探讨生态环境修复技术的现状、案例以及未来发展趋势。

首先,生态环境修复技术是一种综合性的技术体系,涉及多个领域,如生物技术、化学技术、物理技术等。这些技术在实际应用中需要相互配合,共同发挥作用。例如,生物修复技术是一种利用微生物、植物等生物进行环境污染治理的方法,具有低能耗、低成本、无二次污染等优点。化学修复技术则通过化学反应将污染物转化为无害或低害物质,如使用氧化剂、还原剂等。物理修复技术主要包括热解、冷凝、吸附、离子交换等方法,适用于处理大流量、高浓度污染源。

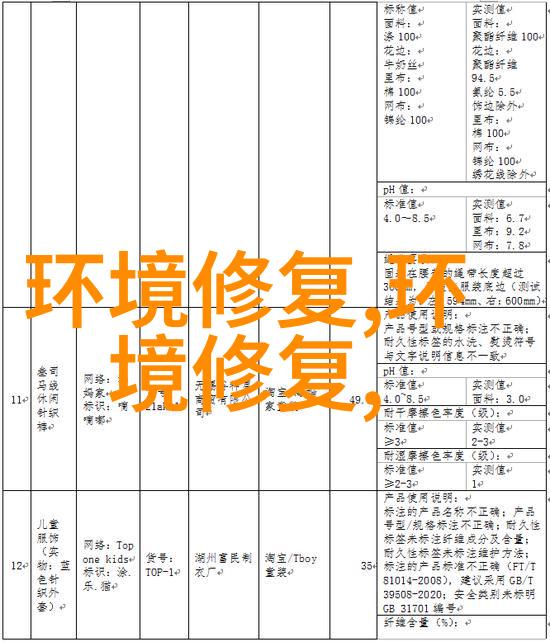

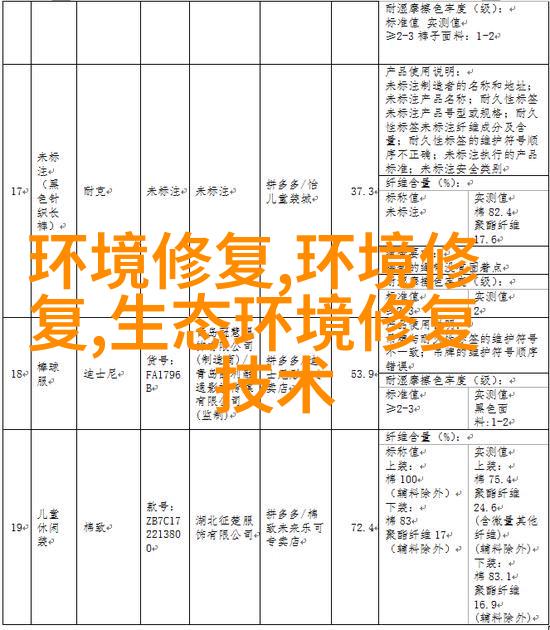

其次,生态环境修复技术在实际应用中取得了显著成果。例如,2015年,中国成功治理了位于甘肃省的某重金属污染区域,通过生物修复技术,实现了土壤、水体等生态系统的恢复。此外,美国、日本等国家在生态环境修复技术方面也取得了重要突破,如利用微生物降解石油污染物的技术,已经在许多国家和地区得到广泛应用。

然而,生态环境修复技术仍面临一些挑战。首先,修复过程中可能存在二次污染问题,如化学修复过程中产生的有毒副产品、生物修复过程中微生物产生的有害物质等。其次,修复效果受多种因素影响,如污染物的种类、浓度、土壤类型等,因此需要针对不同情况进行技术选择和优化。此外,修复过程中可能涉及到土地、水资源等资产的重新分配,因此需要政府、企业和社会各界共同努力,才能实现生态环境修复技术的广泛应用。

总之,生态环境修复技术作为一种重要的解决途径,已经取得了显著成果,但仍面临一些挑战。未来,我们需要进一步研究和发展生态环境修复技术,提高修复效果,降低修复成本,为实现可持续发展目标做出贡献。