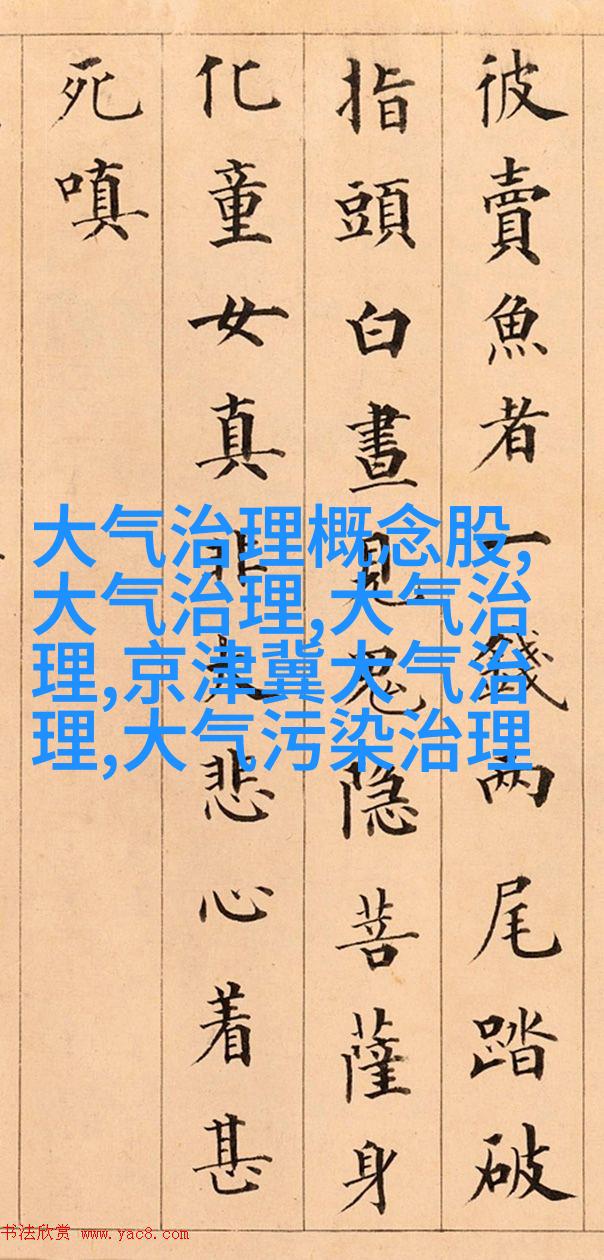

一、古代智慧的生态守护者

在中国古代,人们对自然有着深厚的情感和敬畏之心。他们通过诗文来表达对大自然的美好赞叹,也反映出他们对于生态保护的责任感。在《山林杂志》中,有这样一句名言:“天地不仁,以万物为刍狗。”这句话强调了人与自然之间的平等关系,提醒我们要尊重自然,不要像对待宠物那样随意使用和剥夺大自然。

二、绿色承诺:从“民以食为天”到现代食品安全

“民以食为天”,这是孔子的一句名言,这也体现了农业生产对于国家繁荣富强至关重要。然而,在追求发展的大背景下,我们不能忽视农业环境的健康与可持续性。今天,我们面临着食品安全的问题,这是因为我们没有将古人的智慧付诸实践,如今不得不花费巨大的资源去解决问题。

三、绿水青山就是金山银山

李白在他的诗篇中写道:“江水东流入海底,春潮百丈波涛起。”这首诗描绘了一幅充满生命力的江河图景,同时也反映出作者对水资源珍贵性的认识。在当今社会,我们已经认识到生态环境保护与经济发展之间存在密切联系。良好的生态环境能够带来更多的经济利益,而破坏环境则可能导致长远而严重的后果。

四、每一寸土地都是宝贵财富

老子在《道德经》中说:“知止可以免于疏狂,无欲则刚。”这句话告诉我们,当我们拥有正确的心理状态时,就能更好地理解和保护我们的周围世界。这同样适用于我们的土地管理政策,每一寸土地都值得被珍惜,它们是我们生活所依赖的一部分,是不可再生的资源。

五、让未来世代留下绿色的家园

杜甫曾经写道:“黄河之水天上来,一抹蓝色画半边。”他通过这样的描述向世人展示了黄河作为中华民族文化传统的一个重要组成部分。而现在,我们必须思考如何让这一片蓝色的画作延续下去,让未来的孩子们也有机会享受清澈见底的地球母亲给予我们的礼物。

六、一颗种子,一片森林——植树造林精神永恒不衰

王安石有一句名言:“草木皆兵,用之如拳头。”这里用草木比喻军队,说明了植物无形中的力量以及其对于人类社会发展影响深远。在植树造林活动中,每一个小小的人工栽培出的树苗,都蕴含着改善气候、抵御风沙干旱、大幅度减少碳排放等多方面效益,从而构建起一个更加宜居的人间天堂。

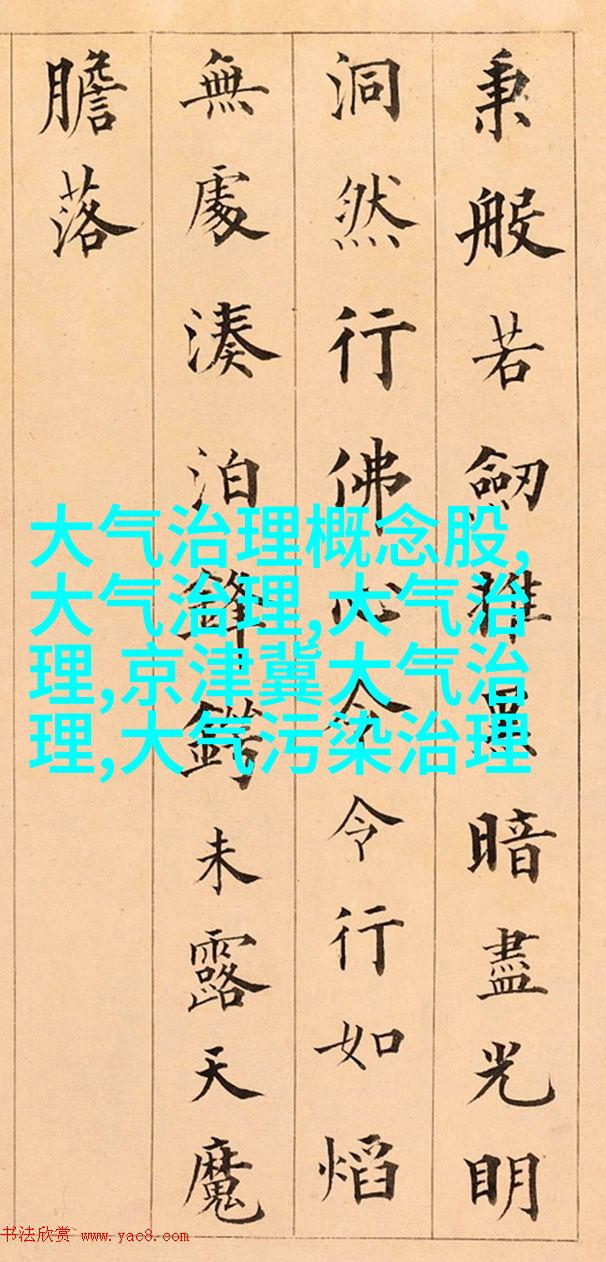

七、历史上的教训:从过度开发到循环利用

张若虚在《西湖游记》里说:“滋润万物之源泉,其妙亦复何处?”这个问题引发人们思考,在现代化进程中,我们是否应该回顾历史,对过去造成过度开发或滥用的地方进行修正,以便实现可持续发展?

八、新时代下的生态文明建设:继续前行,不忘初心

毛泽东先生曾经说,“人民战争”的胜利离不开广泛群众参与,他指出了革命需要每一个人共同奋斗出来。他提倡的是一种集体行动,而非个人主义。这也是我国当前推动新时代生态文明建设时所需采取的一种战略方针,即全民参与共创美丽中国梦想,使得每个人的行为都成为推动地球转动的小手掌力,可以促进整个社会向着更加洁净、高效和谐共存方向前进。

九、结语:走向绿色未来 —— 中国古典智慧指导下的行动号召

总结起来,无论是在文字还是行动上,都应当坚持这种积极响应全球变暖挑战并积极投身于可持续发展事业中的立场。我希望这些来自中国古代文学家的启示能激励更多人加入到营造地球温室里的努力,并且愿意用自己的实际行动来维护地球母亲,让她能够继续给予我们生命所需最基本的事物——空气清新、二氧化碳低浓、二氧化硫微弱、三氧化硫零散及纯净饮用水源丰富!